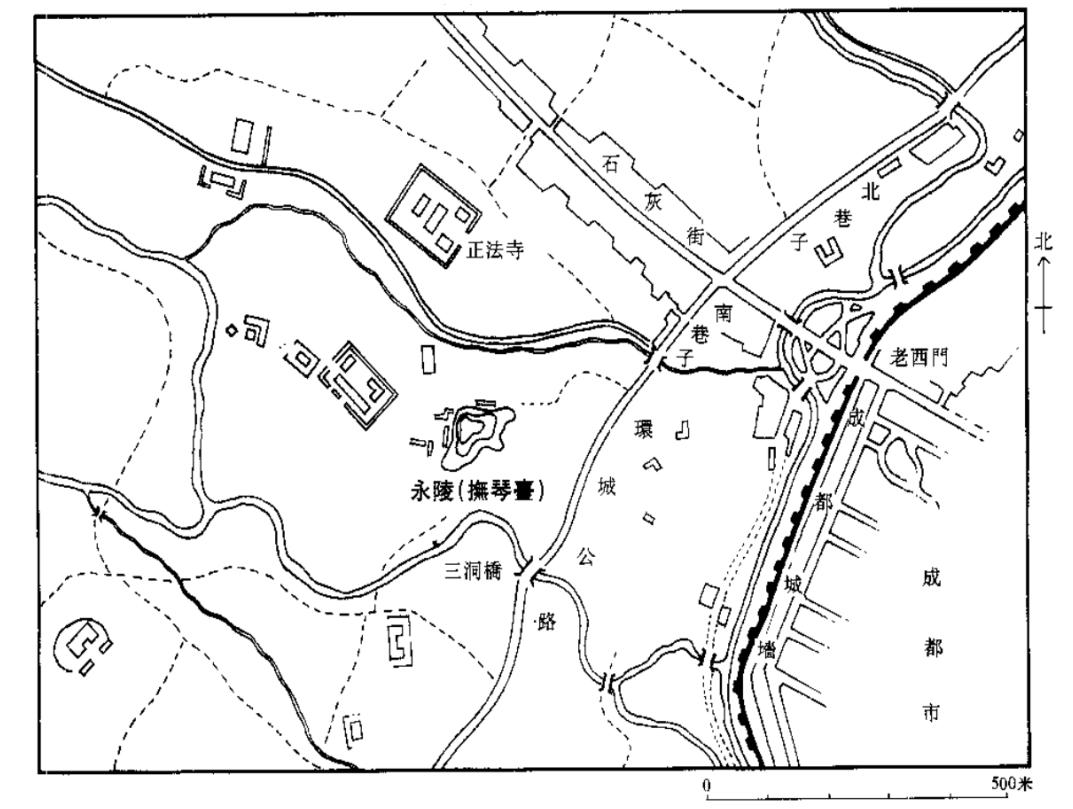

上个世纪40代初,抗战军兴,刚刚萌芽的中国考古学在艰难的岁月中顽强地成长。从山西夏县西阴村由中国考古学者首次主持田野考古发掘开始,最初中国现代考古学的成果和学术传统主要是在河南安阳得到的。但安阳以外,中国考古学的发展也迈着坚实的步子。在关心文明起源和追溯民族根本的重大课题外,四川成都前蜀永陵王建墓的发掘开启了中国帝陵考古的先河,具有里程碑意义。由冯汉骥先生撰写,中国社会科学院考古研究所编辑,文物出版社出版的《前蜀王建墓发掘报告》在1964年面世,当时仅印行500册,2002年是四川成都永陵王建墓发掘60周年纪念,该报告被再版,不仅调整了开本和版式,还增补了很多墓葬结构图和出土文物器形图。该报告是对1942-1943年王建墓考古发掘的资料记录,不仅内容详实,对墓葬形制、结构、雕刻和出土遗物详实叙述外,还旁征博引,结合古代文献对墓中的一些遗迹现象进行了令人信服的考证和研究。该报告不但是研究唐五代时期考古的重要资料,也是研究唐五代时期历史、建筑、雕刻、音乐和美术等诸多方面的必备参考。该报告在专题研究方面具有重大的学术价值,至今仍有无数学者在继续深入研究,使得该报告充满无限魅力,被学界奉为经典。笔者拟从《前蜀王建墓发掘报告》本身出发,对墓葬的发掘、报告的编写与问题研究方面进行分析,提出自己在阅读报告中发现的问题与产生的想法。 一、发掘经过 前蜀永陵(王建墓)位于四川省成都市西郭老西门外偏南约莫500米的位置,此处为高出地面1-2米的一段高台,东西长约300米,南北呈不规则狭长形,永陵即建在这一高台的东部。宽阔的郫河水从北至东奔流不息,高台之南,是落英点点的浣花溪。墓室正南有护城河半绕至北,与一小河汇流,终往南去,坠入浣花溪。永陵位于这数重河流中心,显然经过精心规划。不过永陵的发现确实历史的偶然。宋人在他们的记录中屡次提到永陵,但是没有留下具体位置的说明,只是根据陆游的说法,大概知道其位于成都西门外。【1】南宋以后,世事沧桑,永陵的信息便被人们辗转抄袭或是口口相传,传说附会,于是出现了种种不同的版本。有人说西门外石人坝便是王建墓,也有人说王建墓建在成都东南黄龙溪附近,但是经过论证,此二处确为明代墓葬,与永陵没有关系。但是数百年来,西门外这处高耸显眼,为成都城区丘陵中最为高大者却没有被怀疑过与永陵有何联系,因为它被成都人看作是司马相如与卓文君抚琴的琴台。

图一 王建墓地理位置图

1937年底,国府迁都重庆,西南地区成为抗战的大后方,同时也成为日军战略轰炸的重点区域。成都昔日繁华的盐市口、东御街、少城公园等处的街道建筑被敌机炸毁,城中百姓更是伤亡惨重,生灵涂料。为躲避空袭,1940年秋,天成铁路局在所谓琴台位置挖建防空洞。当时施工位置在琴台西北角,当洞深延至4米处,即被巨型砖墙所阻,时人并不以为然,推测这只不过是旧时琴台基址。时任四川大学历史系冯汉骥教授现场考察,判断此处是一处古墓葬。当时抗战时艰,国难当头,国府无力组织考古发掘,无奈只好将此洞封闭。

1941年春,四川博物馆筹备处成立,时任筹备主任的冯汉骥先生上任伊始就开始制定琴台的考古发掘工作。1942年秋,四川省教育厅厅长郭有守先生拨出一部分教育经费支持琴台的考古发掘。当年9月15日冯汉骥先生带领刘复章、林名均等人入场,开始了第一阶段的考古发掘,至11月底结束。发掘从墓室北壁正中,即原先开凿防空洞偏西的位置开始。此次发掘在墓室砖墙上开凿宽约1米,高约2米的门洞进入墓内。墓内为淤土所填,即在淤土中又开凿宽约1米,高约2米的探洞继续前进,于淤泥中发现石像、谥宝盝上的银饰以及玉册等文物。玉册是此次发掘最重要的发现,因此确认了此墓为前蜀王建永陵,琴台之谜就此解开。但此次发掘方案较为简单,没有弄清墓葬形制,而采取直入式方法进入墓室,造成探洞崩塌。不过此次坍塌使得冯汉骥先生认识到此墓上部并未被淤土填满。

1943年1月,永陵开始第二次发掘,由三家机构联合发掘。除第一次主导发掘的四川博物馆外,应四川省教育厅邀请,还有中央研究院历史语言研究所(以下简称“史语所”)和中央博物院筹备处共同组织参与。著名考古学家吴金鼎先生主持了第二阶段发掘。本次发掘耗时较长,至9月底完成。本次发掘分两方面进行,一面由南面墓室外封土处揭露,以期弄清楚墓葬整体形制;另一面延续上阶段,由北面探洞进入室内,以期了解墓葬内部结构。此次发掘达到预期目的,弄清楚了墓葬建筑形制、内部结构,还出土了大量珍贵文物。

二、报告编写体例与主要内容

《前蜀王建墓发掘报告》是两个阶段考古发掘所获取资料以及整理、分析研究所得成果的田野考古专刊,是中国田野考古报告集考古学专刊丁种第十五号,合墓葬发掘资料整理和器物研究于一体。报告由冯汉骥先生编写第一阶段即后室部分,第二阶段报告即前室和中室部分由吴金鼎先生编写。吴金鼎先生应于1943年初完成他所承担部分的报告初稿编写,但吴金鼎先生报告尚未正式整理完成便于1948年英年早逝,仅留下没有配图和对出土文物进行考证和复原的草稿。此后,冯汉骥先生以吴金鼎先生第二阶段报告为参考,统筹编纂两个部分,于1964年出版。

《前蜀王建墓发掘报告》全书分十二章,因永陵发掘是中国考古学史上的首次帝陵发掘,所以报告体例并无前例可循,实开创帝陵考古报告编撰之先河。报告第一、二章分别记述了永陵的发现及经过和地理环境,前文已作介绍,在此不再赘述。

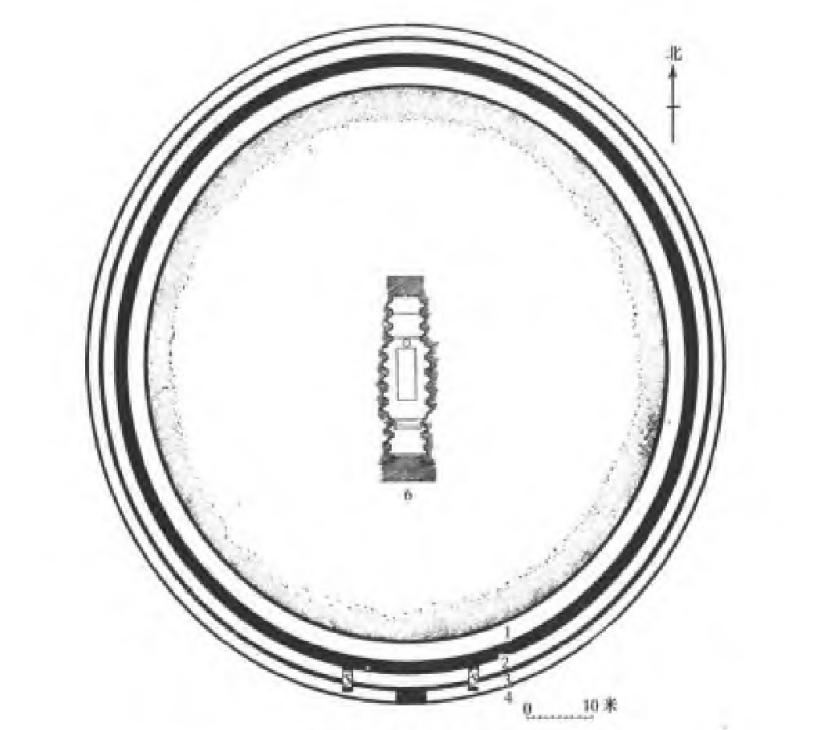

第三章为陵台的外形及建筑,对王建墓外部形制进行了详尽描述。通过对陵台现有高度、直径、形状、砖砌方法进行观察,区分出了界石条线、三道墙基及陵台南面外两侧土墩等重要遗迹,对陵台外形进行了复原。本章还仔细观察了陵台封土不同区域文化层的遗迹现象,作出了合理的解释。本章公布了王建墓陵台外形复原示意图、平面图、纵剖面图及南面基脚结构平面图,让读者对整个陵台的外形特征一目了然。

图二 王建墓陵台平面图

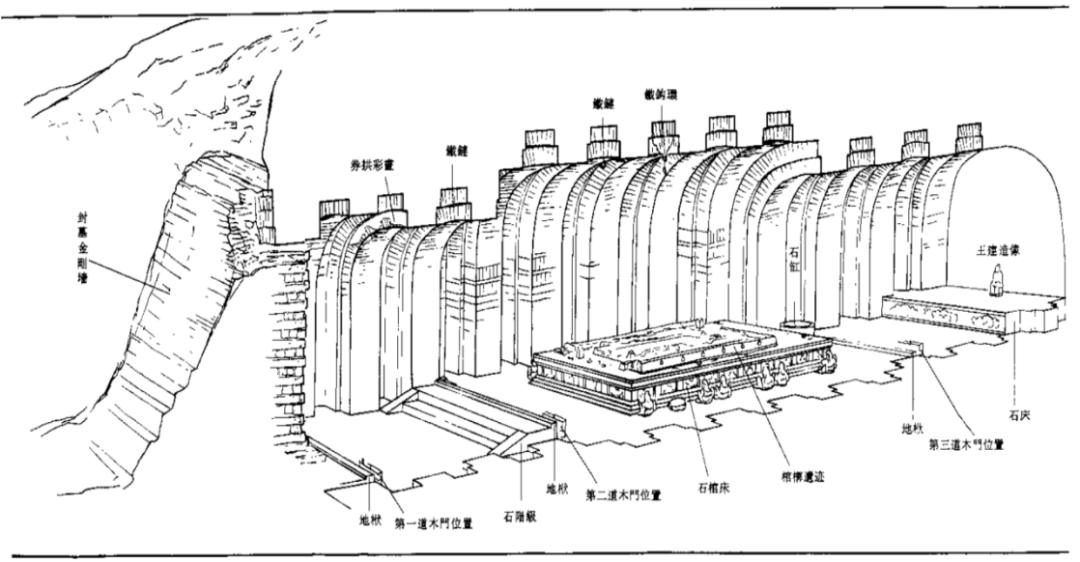

第四章为墓室的建筑,是对整个墓室内部结构情况的总说,此后诸章节便是按着墓室的结构从前室、中室至后室依次展开细说,可以说此章在全书的主要内容中起到了一个纲目的作用。对这种大型墓葬资料性的记录要做到详实是非常考验执笔者观察力、洞察力和文字能力。此章墓室长宽高等指标、形制、结构、材料、券墙、门道、封门墙、木墙、墙上残留的色彩、地板、甚至盗洞等细节都作了描述,无一遗漏。此外还插入墓室平面图、透视图、纵剖面图、内部全景图、中室横断面剖视图、第四、五券横剖图、第九券横剖图、墓室后壁发掘现状图、后壁正视图、券拱结构图以及墙石排列详图等12幅图。文字描述不但充满逻辑性,且详尽具体,插图不仅科学精确,而且不失艺术性,真正做到了图文并茂,让读者对墓室内部结构有大致了解,便于对以下各章节的阅读与研究。这种表述方式为后来大型墓葬田野考古专刊作出了很好的示范。

图三 王建墓室透视图

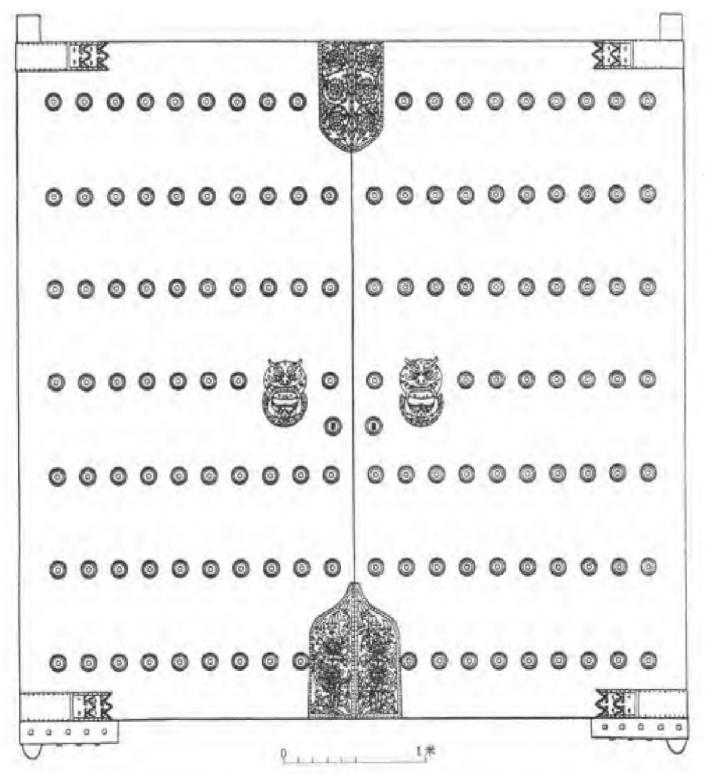

第五章介绍了三个墓室间隔之用的木门。虽三门木作部门腐朽不存,但是门饰及门上金属饰件尚存,因此冯汉骥先生以中室门为例加以复原,引导读者窥其全貌。细读冯汉骥先生复原之过程及方法,实则是一次学习专题研究的良机。如何利用手头有限的实物资料对逝去的历史原貌进行有理有据的科学复原,此章木门的复原实为经典。细读此章,顺其思路,仿佛半个世纪后和前贤大师在思想上有所交流,肃然敬意,涌于心头。冯汉骥先生以《营造法式》专用名词为准对木门构造的六个部分命名,并对各个部位和现存的饰件进行了详实描述,并依照实测数据结合文献材料对其功用进行考究和复原。以残留下来做工精美的鎏金兽面衔环铺首为例,冯汉骥先生依据《汉书》的记载和司马相如《长门赋》的描述对铺首的功用和流行年代作了分析,确认铺首为备门开启和方便敲击的作用,且经历了一个主体在环到重视兽面装饰的过程。这为复原这些构件的作用和位置都起到了良好的示范。本章还有木门复原图和其他7幅构件的器物图,直观形象不说,还具有非常高的艺术水准,起到了器物照不能起到的一些作用,让读者在研习过程中,十分享受。

图四 王建墓门复原图

第六章着重介绍了前室的情况,前室的情况较为明朗简单,由四道石券构成。本章用不多的文字对前室的构造进行了描述,及对其功能也做了合理判断,让读者深感一部优秀的考古报告必修做到文字精炼干净,不拖泥带水,冯汉骥先生的文字驾驭能力可见一斑。此章值得注意的是对于局部细节的洞察力。在第三、四道券顶上发现嵌有一块并不容易发现的铁条,铁条下有链和钩,其下方偏西处出土二枚铁环,此铁环钩到底当年悬挂何处,如今已不得而知,引人遐想,但若此细节的错失绝对会对当年墓葬原貌的复原研究和具体形制研究带来缺环。

第七章是本书的重点和精华,此章介绍的是中室。中室不仅是整个墓室的最主要部分,其形制比前后两室都大,券拱跨度,建造难度也大,而且中室里还发现了墓主人的石棺床以及石棺床遍布着的著名的伎乐图浮雕和十二抬棺力士像。这些珍贵的资料是真正埋藏的宝藏,其蕴含的丰富历史、文化、艺术信息无疑是我们了解和复原过去最好的途径。对这些信息资料的整理、分析、研究,不仅可以体现一代大师冯汉骥先生深厚的学术底蕴和学术功底,也能体现作为四川大学考古学开拓者的治学思想。例如刻于棺床正面、东西两侧的二十四伎乐浮雕,如同一个完整的乐团,在艺术上表现出极高的水准,不仅是了解唐五代音乐、服饰等方面的重要实物资料,也对研究当时礼仪制度提供了一个不可多得的材料。冯汉骥先生通过引经据典,对比大量的实物材料,旁征博引对每件乐器、伎女的服饰、发髻进行了说明,对其来龙去脉、特征功用、发展演变都做了缜密细致的论证。在对抬棺十二力士的研究中,冯汉骥先生认为他们是十二神,在墓中置十二神文献最早可见于《宋史·礼志》,从王建墓和南汉刘龔墓被掘的实物记载来看,墓中置十二神应起源于唐或五代。然后冯汉骥先生又引各类古文献、古人笔记著作来论证十二神与六壬盘上所列者相吻合。可见冯汉骥先生阅读之广泛、知识之渊博、文献学功底之深厚,四川大学考古学历来培养学生夯实地层学和类型学等基本考古方法外,还十分重视和强调文献学、历史学与考古学的结合,它们的灵活运用在考古学研究中能起到非常显著的作用。这种治学理念大概和冯汉骥先生也密不可分。此章中诸如伎乐图浮雕、十二神的插图尤为精美,不但表达精确,而且本身就是艺术杰作。这种质量又高,美感又强的插图即使是在后来的考古报告中也是不多见的。

图五 棺床浮雕乐器图

第八、九、十章分别介绍了棺椁、棺中随葬器物以及中室内其他出土物的情况。棺木虽已腐朽,但依然能够通过对棺椁残存的金属附件的研究进行复原。棺中出土大量水银、玉大带、各种银器、铜镜、水晶珠,中室内还出土有石缸、陶器、铁牛、铁诸等,这都对研究当时丧葬礼仪有重大价值。尤为引人注目的是玉大带的发现。这件成七方銙的玉大带不仅是迄今为止唯一一件完整的被确认为帝王本人使用过的成套玉带,其铊尾背后的铭文更是具有重大历史价值,为我们研究前蜀宫廷政治斗争提供了新的视角,起到了补阙的作用。

最后两章介绍了后室的情况以及出土物,不惜笔墨对石床、王建造像、驾头、宝盝、玉册作了精彩考证。就整个体例而言,从墓室整体到局部,从外部到内部,有现象到内涵,逻辑严密,考证精良,一气呵成,贯穿始终;单就每一种文化现象的而言,冯汉骥先生都能从实物出发,在中国浩如烟海的文献中任意遨游,挥洒自如,信手拈来,游刃有余,又有理有据,令人折服。

三、一些认识与思考

(一)从两次发掘看考古学史

应该说王建墓的两次发掘与中国考古学史上的两位著名人物冯汉骥先生和吴金鼎密不可分。《前蜀王建墓发掘报告》是由冯汉骥综合参考吴金鼎第二次发掘报告草稿的基础上统一体例编撰的,报告似乎并不见吴金鼎的更多细节,但是从其中的叙述来看,两位先生在田野考古发掘方法上有很大不同。

冯汉骥领导了王建墓的第一次发掘,冯汉骥是留美的人类学和哲学博士,学贯东西,在那个中国田野考古学正处于摸索阶段,他的人类学背景对于中国田野考古学的贡献是积极有益的。1937年春,冯汉骥应著名考古学家李济的邀请,回国参加殷墟、城子崖的发掘工作。适逢中原沦陷,乃转入后方,受聘于四川大学历史系。冯汉骥早期考古活动主要的贡献是在西南地区的民族考古研究工作,他除在民族学上获大量资料外,又在汶川县雁门乡首次清理了石棺葬,其后发表《岷江上游的石棺葬文化》一文,开创了川西高原考古发掘研究之先河。1942年王建墓这种大规模帝陵的发掘全国的第一次。冯汉骥采取了较为直接的直入式发掘方法,即在墓室北墙正中开凿1米宽、2米高的门洞,延此线路进入墓室。这种发掘方法较为简单,不过在当时承载着建设防空任务的情况下,为迅速弄清墓葬信息,也是可以理解和合乎情理的。虽然有人评说这次发掘“即使在20世纪前期,这种不顾周围情境,挖坑直入的发掘方法也很难被当成发掘墓葬的适宜之法”,【2】但冯汉骥在中国考古学史上的地位却也注定因王建墓而奠定基础。1964年《前蜀王建墓发掘报告》的出版无疑代表着冯汉骥20年研究之得力。

领导王建墓第二次发掘的吴金鼎的考古生涯可以分为两个阶段,其早期供职于史语所,受李济影响颇多,这个阶段他的考古足迹遍布安阳、城子崖和后岗,而城子崖的发现和发掘最能体现吴金鼎此阶段的成绩。城子崖的发掘是中国考古学中最先系统采用平翻探方法的个案,代表着吴金鼎在安阳传统上积极探求的突破。1933-1937年,吴金鼎留学英国,英国田野考古学传统是他另一个渊源。回国后,吴金鼎先后供职于已经南迁的中央博物院筹备处和史语所,领导了1938-1949年云南大理苍洱地区的考古调查和发掘、1941年彭山地区崖墓的发掘和1943年成都王建墓的第二次发掘,对西南考古有着不可磨灭的贡献。在王建墓的第二次发掘中,吴金鼎改用了全面揭露的方法,一方面,他先发掘墓室南面外的封土,以判断墓室形制问题,再从前门清理淤泥进入内室;另一方面,他继续沿着第一次发掘的路线,从后室清理淤泥。相对于第一次的发掘,第二次发掘的方法有改进,显得更加有科学性。

不过从横向方面来比较,无论是冯汉骥还是吴金鼎,他们开拓的西南考古都是在中国田野考古学发展初期的积极探索和崭新认识,对后来的考古工作有很大的启示作用和指导意义。这种探索是在当时史语所主导的安阳考古发掘的主流之外,代表着中国考古学学术传统的多极化和区域特色,具有开拓性,这种积极意义毫无疑问是值得我们后辈看到和肯定的。

(二)从考古材料还原历史断层

王建墓出土的玉大带是国宝级文物,它由七方銙、一方铊尾、两节革带和一对银扣组成。銙和铊尾上雕刻着盘龙图案。冯汉骥对龙形图案的演变进行了梳理,认为这种头部如鹿形双叉角,嘴唇上翘如梳子,腿部关节有毛,爪为三趾的盘龙具有唐代龙龙特征,雕刻苍劲有力,细腻精美,是难得的玉雕艺术品。不过,这条玉大带更大的价值是其铊尾背后的铭文:

“永平五年乙亥孟冬下旬之七日,荧惑次尾宿。尾主后宫,是夜火作,翌日于烈焰中得所宝玉一团。工人皆曰:‘此经大火,不堪矣!’上曰:‘天生神物,又安能损乎!’遂命玉工解之。其温润洁白异常,虽良工目所未睹。制成大带,其方阔二寸,獭尾六寸有五分。夫火炎昆岗,玉石俱焚,向非圣德所感,则何以臻此焉!谨记。”【3】

图六 玉大带铊尾正背面图

这段铭文描述了前蜀永平五年,蜀宫莫名其妙起了一场大火,王建却因“圣德所感”在火中得此神玉,制作成带。关于永平五年蜀宫大火这件事,正史是有记载的。《新五代史》说这一年王建刚刚在龙兴宫新建了起寿殿,里面有自己的画像,又新起了一座扶天阁,壁上画有功臣图像,但是十一月一场大火就把它们烧得精光。【4】《资治通鉴》的记载就更为详细,其细节耐人寻味。当时火烧蜀宫,火势凶猛,王建义子诸军都指挥使兼中书令王宗侃率卫兵救火,但是王建宁愿任凭大火将收藏奇珍异宝的百尺楼付之一炬,损失惨重,也绝不打开宫门放入一人。【5】就在这场大火里,他却得到了这块足以表彰他圣德的美玉,还爱不释手,大书特书,甚至陪葬入陵。这反常的行为该如何解释?令人十分费解。

据《新五代史》《资治通鉴》《十国春秋》等史料记载,王建年少时,家庭贫困,为生活所迫,经常铤而走险地做些屠牛、盗驴和走私贩盐等违反当时法纪的事情,所以里人称他“贼王八”。这位草莽前半生也算是历经磨难,蹲过大牢,藏过古墓,亡命天涯,后经人指点,投忠武军为卒,因其“机拳勇略,出于流辈”。很快,他便在军队出人投地,后因护卫唐僖宗有空,封神策军宿卫将军,负责宫廷警卫。虽然后来在政治斗争被排挤出京师,他却利用这个外放西蜀的机会,大小50余战,夺得三川的实际控制权,为建立割据政权打下坚实基础,可见王建实为一代枭雄。

只是在继承人的问题上,王建处理不慎,将他苦心经营的蜀国拖入一场宫廷权力斗争,终因内耗而导致国本动摇,被后唐侵灭。王建长子王宗仁因“幼以疾”之故被废,便立次子王元膺为太子。王元膺虽长相丑陋,但武艺超群,尤善于马上骑射,并拥有自创的部队天武神机营。但王建觉得他的太子年少任中,需要教导,于是特意安排诸如杜光庭之辈的蜀中名士辅导他,并有写了一篇情词恳切的《诫子元膺文》进行规劝。然后,王元膺却并不上进,“日与乐工群小嬉戏无度”,逐渐得不到王建的器重。永平三年(913年),他和王建宠臣内枢密使唐道袭争权,产生矛盾。七月初七乞巧节,斗争白热化。唐道袭先对王建告发太子谋反,并召营兵入卫。七月初八,王元膺得到消息后调集天武兵自卫,并于神武门击杀唐道袭。这时,王建调兵弹压,王元膺兵败逃到跃龙池槛中藏匿起来。翌日,王元膺被人发现,王建本想招谕他,结果使者未至就已经被卫士诛杀,王建最终把他废为庶人。

这次兵变发生在蜀宫大火的前两年,对王建的刺激非常大。蜀宫失火时,看得出年近古稀的王建在处理这件事中充满城府、机智、果断和无奈,之所以他宁愿玉石俱焚,也闭门不开的原因正是“恐有乘救火为变者”。可见前蜀后期,政局激荡,残酷的权力之争已让亲情人伦荡然无存。自古以来,上天有祥瑞和征兆启示人间。皇宫失火无疑被视为上天对帝王的不满,必然会有人对此大做文章,抨击时政,动摇统治舆论根基。然而王建却能用“天生神物,圣德所感”的办法来化解这一危机,进而宣讲自己圣德,化险为夷,扭转局面,可谓“雄才多计略”。

正是因为这样的缘故,这条玉大带才被良工巧匠制作出来,并随葬陵墓。也许,它承载着王建太多的寄托和无奈了。这条玉大带铭文记载的失火的时间(十月)与史书(十一月)在月份上不同,但是从考古材料出发的历史研究以实物记载为准是首则,这条玉大带在这个问题上无疑起到了校正的作用。研读铭文背后隐藏的信息,挖掘更多的信息细节,还原一个真实的历史画面,不仅是考古学与文献学、历史学相结合的研究方法,更加是一种于无深处听惊雷的研习乐趣。

四、结语

《前蜀王建墓发掘报告》是以一个墓葬的考古发掘资料,全面揭示五代时期前蜀高祖王建永陵的形制、结构、出土文物,对王建墓作了一定复原,对遗迹现象作了非常精彩的分析研究。报告中对出土器物、雕刻、哀册、石像等的研究,广泛利用文献资料结合考古学现象,深入分析、充分应用考古学资料,探索历史学、音乐史、服饰史、丧葬制度、宗教信仰等各方面的内涵,都是各相关研究领域中的探索与创新,大都成为各研究领域从事工作的蓝本。《前蜀王建墓发掘报告》的研究内容与研究方向,在我国历史时期考古研究中,尤其是墓葬研究方面具有方向标的作用,即使以当代中国历史时期考古研究的目标与要求来审视,《前蜀王建墓发掘报告》仍然是中国历史时期考古研究的经典。

王建墓的发掘以及《前蜀王建墓发掘报告》报告的出版引发了后世的研究热潮。考古学家、历史学家、艺术研究方面的专家都逐步深入这一领域,通过对王建墓的各种文化现象进行考察来提取复原当时历史社会以及精神层次等方面的信息。这些无疑都加深了我们对墓葬研究的了解,提供了好的方法和资料。

总结王建墓发掘和资料整理中的得与失,我们需要时常反思应在发掘时汲取前人的经验,不断学习新的理念,如进行大面积揭露应把握好整体的概念与控制整体发掘进度;重视细节的发现同时不能忽略遗迹间的关联。在对文化现象进行分析的时候,应该细致观察,不放过细节,从考古材料出发,并广泛系统地阅读相关文献资料,仔细推敲,谨慎考证。还有一点需要注意的是,在运用材料的时候切忌以偏概全,要重视整体与局部的关系,往往思考问题要有整体的眼光,比如说查阅文献,不能只揪住关键词不放,不能只读一句,而要结合上下文来理解和认识,切勿事实而非就引用文献。脱离整体的局部研究注定不是全面的,而脱离细节的整体认识往往是站不住脚的。这一点无论是研究考古材料还是翻阅文献资料都特别注意。

注释:

【1】 冯汉骥:《前蜀王建墓发掘报告》,北京:文物出版社,2002年,第1页。

【2】徐坚:《暗流——1949年之前安阳之外的中国考古学传统》,北京:科学出版社,2012年,第89页。

【3】冯汉骥:《前蜀王建墓发掘报告》,北京:文物出版社,2002年,第49页。

【4】(宋)欧阳修:《新五代史》卷六十三《前蜀世家第三》,上海:中华书局,1974年,第790页。

【5】(宋)司马光:《资治通鉴》卷二百六十九《后梁纪四》,上海:中华书局,1976年,第8797页。

文稿:徐进